Wenn Sie einen längeren Ausflug mit dem PEDelec machen, denken Sie normalerweise über mehr Reichweite nach. Eine zweite Batterie oder eine Ladung auf einer Ladestation sind als Optionen erhältlich. Wenn Sie Ihr eigenes Ladegerät mitnehmen, kommt Ihnen wahrscheinlich nicht in den Sinn. Es ist oft einfach zu schwer und zu groß dafür. Es ist durchaus möglich, dass sich in absehbarer Zeit etwas ändert.

Der Wunsch nach leichteren, kompakteren Geräten, die mit der Arbeit von Forschern der University of Stuttgart ausreichend Macht mit sich bringen. Dort haben Wissenschaftler des Instituts für robuste Leistung literarische Systeme (ILH) und das Institute for Performance Electronics und Electrical Drives (ILEA) einen entsprechenden Prototyp vorgestellt. Das Ladegerät für E-Bikes und E-Scooter sollte neue Standards in Bezug auf Leistung und Kompaktheit festlegen.

Mehr als ein einfacher schwarzer Teil

Von außen betrachtet sehen Ladegeräte ziemlich unspektakulär aus. Aus der Sicht der Wissenschaft sind sie jedoch mehr als nur eine Herausforderung in der Verpflichtung, sie grundlegend zu entwickeln. Diejenigen, die an dem Projekt in Stuttgart beteiligt sind, wollten das Gebäude unbedingt behalten. Aus ihrer Ansicht nach wäre alles andere kein wirklicher Vorteil gegenüber früheren Ladegeräten. Ein solches Ziel hat Konsequenzen. Zusätzliche Kühlelemente wie Fans fallen von Anfang an als Option.

Mit den Kontaktstiften als Referenzgröße kann er vermutet werden, wie klein das Ladegerät der Forscher von Stuttgart ist.

Der einzige Ausgangspunkt ist im Grunde nur der Elektrotechnik. Dies sollte so klein wie möglich sein und gleichzeitig effizient arbeiten. Es ist immer ein Vorteil, wenn ein Gerät einen relativ begrenzten Zweck erfüllt. Leider sind zum Beispiel Ladegeräte viel komplexer als ein normales Stromversorgung. In dem sogenannten Ladungszustand können Sie Spannungen und Strömungen mit vielen verschiedenen Stärken erzeugen. Dies ist erforderlich, um nicht nur die Batterie, sondern auch vorsichtig aufzuladen.

Es muss auch sicheres Handling sicherstellen. Das Gehäuse darf während des Betriebs nicht zu stark erwärmen, damit wir jederzeit sicher berührt werden können.

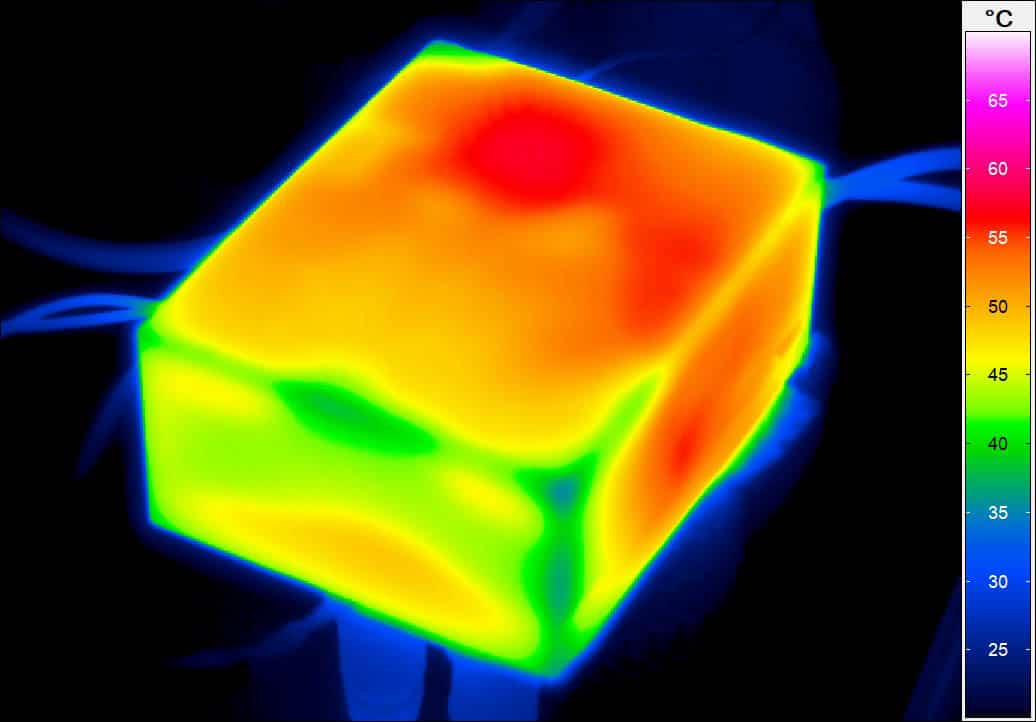

Silizium nicht mehr die alleinigen Mittel der Wahl

In einem ersten Schritt haben sich die Forscher auf die mit ausgefeilten 3D-Simulationen genannten Probleme befasst. In zahlreichen Designs entwarfen sie das Innere des Ladegeräts unterschiedlich und bewegten die Komponenten hin und her. Irgendwann entstand eine Struktur, in der die Komponenten optimal verteilt waren. In diesem Fall bedeutete das Optimal, dass das Ladegerät eine niedrige Temperaturanstieg aufweist, die so gleichmäßig wie möglich verteilt ist und somit die bestmögliche Leistung gewährleistet.

So sieht die optimale Struktur des Ladegeräts aus.

Der tatsächliche Schlüssel zur Entwicklung des Prototyps bestand jedoch darin, ein Material für die Halbleiterkomponenten zu verwenden, das bisher relativ selten verwendet wurde. An der University of Stuttgart haben Sie Gallium-Nitrid (GaN) verwendet. Es ersetzte sozusagen das weit verbreitete Silizium. Infolgedessen wurde ein Ladegerät erstellt, dessen Band nach Angaben der Forscher um die Hälfte reduziert werden konnte. Lösungen, die bereits auf dem Markt sind, werden als Vergleichswert verwendet. Zusammen mit dem Gehäuse misst es 75,5 Millimeter Länge, 60,5 Millimeter Breite und 33 Millimeter Höhe. Gleichzeitig ist es genauso mächtig. Im Fall des Prototyps bedeutet dies 150 Watt, was einer Leistungsdichte von ungefähr 1,6 Kilowatt pro Liter entspricht. Der Ausgangsstrom von vier Verstärkern scheint ebenfalls vollständig ausreichend zu sein. Mit seinem Gewicht von nur 300 Gramm ist der Prototyp fast doppelt so leicht wie das derzeit kleinste Ladegerät in Bosch, dem kompakten Ladegerät.

Vielversprechende Perspektive

Gallium-nitrid ist einer der Verbindungsverkäufe aus zwei oder mehr Elementen. Es hat eine höhere Effizienz als ein Silizium, ermöglicht höhere Schaltfrequenzen und erreicht niedrigere Temperaturen unter Volllast. Infolgedessen können gestaltete Netzteile kleiner sein. Darüber hinaus wird die Verbindung als robust und nicht -toxisch angesehen. Experten betrachten realistisch als realistisch für Anwendungen aus Kommunikationstechnologie, dem Automobilsektor bis hin zu Raum und Medizin.

An anderer Stelle besteht derzeit jedoch auch Forschungsbedarf. Zum Beispiel verfolgen Wissenschaftler weltweit die Frage, wie Gankristalle durch konsequent hohe Qualität gezüchtet werden können. Zuvor beeinträchtigte Kristalldefekte in der Kernskala und Einschlüsse zur Verwendung des Stoffes. In Stuttgart konnten die Forscher offenbar mit hohem Qualitätsmaterial arbeiten. Mal sehen, ob und wann es die Entwicklung der Serienproduktion schafft.

Bilder: Universität Stuttgart, Ilh

Postansichten: 3.003